流轉的真摯故鄉:

永遠是基隆人

永遠是基隆人

2011-2020年我在市區曾經前後有過兩個工作室。以基隆廟口為中心的兩端巷弄,都是有歷史年代的房子;第一間與畫家王傑夫婦共用,我在五樓,他們是二三四樓。

在四樓有座小廚房,配有半工業用的電烤箱,方便我們偶有嘴饞或招待客人時,做些烹煮配菜。初開始合租工作室時,曾在西班牙深造的王傑和妻子黛黛,認真做了一些經典西班牙風味食物,幾乎每天中午都在大吃大喝,後來越來越熟,遂亂吃一通,韓國醃菜啊、青草茶、烤香腸、泡泡冰,哈密瓜生火腿……黛黛烤紅茶蛋糕和司康,我也下去煮家常料理,坐在我們一起在街頭撿來的老椅子上,悠閒的創作和聊天。

彼時我們四十多歲,從異地回基隆十來年,號稱三線城市的粗豪不羈、海洋與山城並存的故鄉,像顆細雨鏽塵覆蓋的天然石,靜靜佇立。期間有黃色小鴨來港,街邊售賣小販在單行道上,兜成一片黃色塑膠海,2013最後一天,飽滿小鴨瞬間火花式爆破,沒能在基隆港過年,政客與小販同時黯然收聲,各奔前程。

在四樓有座小廚房,配有半工業用的電烤箱,方便我們偶有嘴饞或招待客人時,做些烹煮配菜。初開始合租工作室時,曾在西班牙深造的王傑和妻子黛黛,認真做了一些經典西班牙風味食物,幾乎每天中午都在大吃大喝,後來越來越熟,遂亂吃一通,韓國醃菜啊、青草茶、烤香腸、泡泡冰,哈密瓜生火腿……黛黛烤紅茶蛋糕和司康,我也下去煮家常料理,坐在我們一起在街頭撿來的老椅子上,悠閒的創作和聊天。

彼時我們四十多歲,從異地回基隆十來年,號稱三線城市的粗豪不羈、海洋與山城並存的故鄉,像顆細雨鏽塵覆蓋的天然石,靜靜佇立。期間有黃色小鴨來港,街邊售賣小販在單行道上,兜成一片黃色塑膠海,2013最後一天,飽滿小鴨瞬間火花式爆破,沒能在基隆港過年,政客與小販同時黯然收聲,各奔前程。

城市號稱痛苦的轉型期,雖無像樣的書店,街邊小巷的各色食物、塞風壺煮滾的咖啡,依然是美味的。雨依舊下。

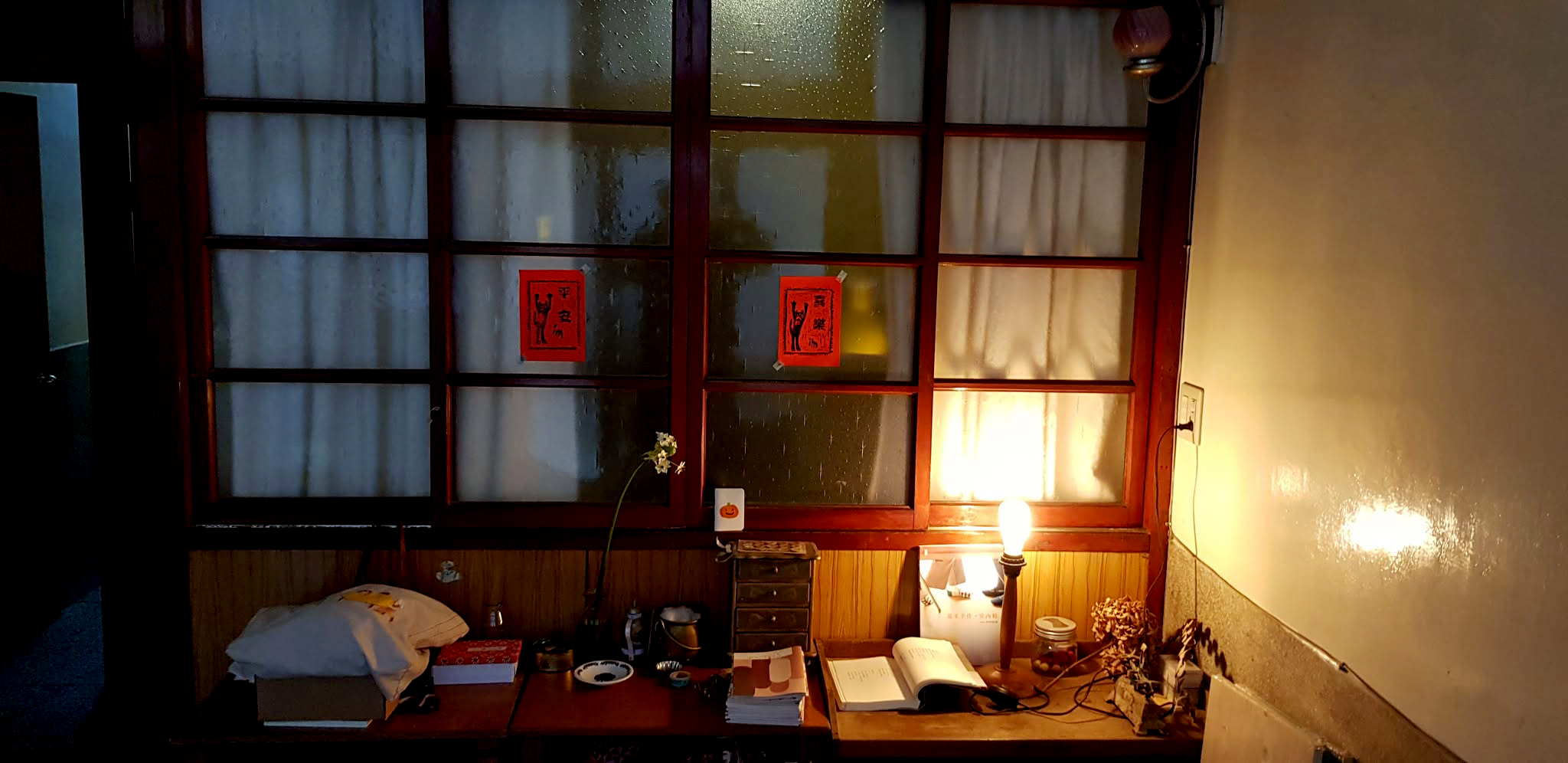

創作之餘,我們是西遊記裡的金角銀角大王,蒐集著無數二手家具、船舶機械、老燈、杯盤,門和窗。累積到竟有過幾次雜誌專訪,所有的收藏捲進那間內裡旋轉格局像耳蝸,以為會永遠存在的透天厝。

創作之餘,我們是西遊記裡的金角銀角大王,蒐集著無數二手家具、船舶機械、老燈、杯盤,門和窗。累積到竟有過幾次雜誌專訪,所有的收藏捲進那間內裡旋轉格局像耳蝸,以為會永遠存在的透天厝。

戛然而止的理想工作室

2018年,房東宣布工作室不再續租,在我們不知情的狀態下直接出售給了新任房東。

新房東提出合作,但我們對於老屋的想像似乎不大一樣。我們幾個就喜歡房子裡油漆斑斑駁駁,沒有紗窗,窗戶是畫家用黑色顏料繪製的窗框,水彩筆墨滲進有缺角的磨石子地板,椅面因破敗被編繩砂紙摩娑成大地色的樣子。

最終兩個工作室的遷移過程,變成兩個動畫《神隱少女》中踉蹌的腐敗神,花了三個月各自找到新地方,把心愛的物件安置妥當。

透天厝幾乎是移形換影甚至裝了電梯,投胎轉世了。而我從此之後都避免經過,因為有一種叫做情懷、無聲無色無味的東西沒有了。

新房東提出合作,但我們對於老屋的想像似乎不大一樣。我們幾個就喜歡房子裡油漆斑斑駁駁,沒有紗窗,窗戶是畫家用黑色顏料繪製的窗框,水彩筆墨滲進有缺角的磨石子地板,椅面因破敗被編繩砂紙摩娑成大地色的樣子。

最終兩個工作室的遷移過程,變成兩個動畫《神隱少女》中踉蹌的腐敗神,花了三個月各自找到新地方,把心愛的物件安置妥當。

透天厝幾乎是移形換影甚至裝了電梯,投胎轉世了。而我從此之後都避免經過,因為有一種叫做情懷、無聲無色無味的東西沒有了。

樓房中不斷移動的房東老人

經過王傑的介紹,我找的是李鵠餅店斜對面,兩代基隆人都在店頭買玩具腳踏車、繡學號的許萬昌巷子的一家二樓,房東是一位近百歲老人,須共用樓梯的老宅,門窗與廁所、廚房地磚都未曾改建過,作工十分精巧。

新工作室的房東根本是基隆近代史的寂寞老人,就住在五樓,非常健談,大腦中的旋鈕常常會定位在日本兵隨意開槍殺死鄰居,二戰基隆火車站附近大轟炸的畫面。她定期參加同學聚會,每天上下樓梯無數次,有時只為了一小包垃圾要給垃圾車,或只為買一小把青菜。

她的兒子們也是七十歲左右的老人了。(都是前排馬路店面的房東)輪班來看母親時,心情好母子會一起去咖啡館飲咖啡吃蛋糕。

新工作室的房東根本是基隆近代史的寂寞老人,就住在五樓,非常健談,大腦中的旋鈕常常會定位在日本兵隨意開槍殺死鄰居,二戰基隆火車站附近大轟炸的畫面。她定期參加同學聚會,每天上下樓梯無數次,有時只為了一小包垃圾要給垃圾車,或只為買一小把青菜。

她的兒子們也是七十歲左右的老人了。(都是前排馬路店面的房東)輪班來看母親時,心情好母子會一起去咖啡館飲咖啡吃蛋糕。

疫情與醫院,暫停的永無島

2019年底,我與朋友到大阪參加市集回來,接著2020新年就是新冠肺炎疫情大爆發,家有重病父親、步入五十歲的我,在醫院急診室加護病房戴著口罩疲勞穿梭。一個難得的冬季朗日,山上的三軍總醫院基隆院區,醫院側邊山坡有一個灰階牆的教會在改建,往後面小路走,掛著清冷濾鏡的太陽在海平面沉沒,野草閒花被風吹到發抖,遠望父親病房的方向,橘金光線細細的折射在蔥鬱的矮樹上,一片靜寂。後來我才知道這個地方叫旭丘,是有時代意義的一個位址。

醫院奔波了一陣子,終於忍下心告別老人房東的宅子,很幸運立刻在暖暖水庫附近找到了目前的工作室。

醫院奔波了一陣子,終於忍下心告別老人房東的宅子,很幸運立刻在暖暖水庫附近找到了目前的工作室。

山水的景緻就在身邊

暖暖是我的出生地,每一條小路都熟悉通透,幼時春夏交際時,與三舅舅走東勢坑附近的深林採竹筍,山裡有些水源灌汲的小水塘,舅舅每年在竹林中的土堆作記號,到了當令時節,揹著簍,鏟子,釘耙,鋒利的小刀,挖出褐黃色的筍子,在水塘裡淘洗,趁新鮮馱到菜市場賣。

偶而山裡有斑斕羽翼的小鳥鳴叫,他們並不怕人,總是停在近處,青竹絲和猴子也常見。

母親的家族有許多肉販,菜販,母親也推著小車賣過水果,暖暖的山水清澈,我們家是這十年才申請自來水,數十年來都是引山上的水來使用,誕生於清朝末年的外公有十個子女,開枝散葉之後,形形色色。在這熱鬧的家族之中學會的人情世故,是學校裡沒辦法教的。

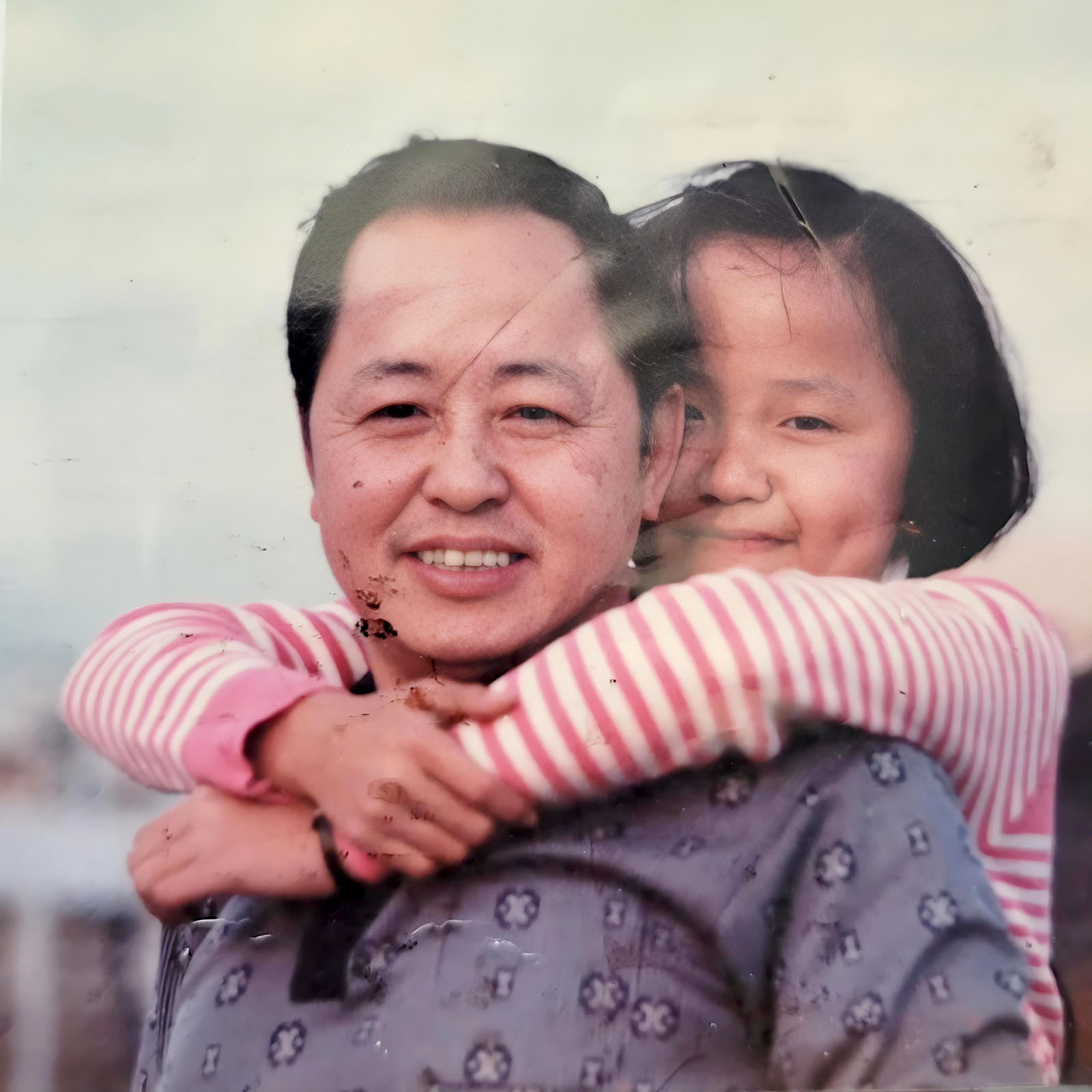

兩年前,告別了來自中國浙江、在基隆下船,留守於此一磚一瓦辛苦建立家庭的父親。

我亦在暖暖這塊地上走過半生,算是土裡長出來的基隆人了。

偶而山裡有斑斕羽翼的小鳥鳴叫,他們並不怕人,總是停在近處,青竹絲和猴子也常見。

母親的家族有許多肉販,菜販,母親也推著小車賣過水果,暖暖的山水清澈,我們家是這十年才申請自來水,數十年來都是引山上的水來使用,誕生於清朝末年的外公有十個子女,開枝散葉之後,形形色色。在這熱鬧的家族之中學會的人情世故,是學校裡沒辦法教的。

兩年前,告別了來自中國浙江、在基隆下船,留守於此一磚一瓦辛苦建立家庭的父親。

我亦在暖暖這塊地上走過半生,算是土裡長出來的基隆人了。